夜間の運転中、後続車のヘッドライトがサイドミラーに反射して眩しい…そんな経験はありませんか?

特に近年はLEDライトが増え、光が強く白くなったことで、従来のハロゲンよりも反射のギラつきが目立つようになりました。

その結果、「眩しくて運転しづらい」と感じるドライバーが増えています。

この記事では、サイドミラーが眩しくなる理由をわかりやすく解説し、ブルーミラーや防眩フィルム、角度の工夫など、今すぐできる効果的な対策をコスト別に紹介します。

あなたの夜間走行を、今日から快適で安全なものに変えていきましょう!

サイドミラーが夜間に眩しくなる理由とは?

夜の運転で「サイドミラーが光って運転しづらい」と感じるのは多くの場合、後続車のヘッドライト光がミラーに反射して目に届くためです。

LEDやHIDなど白色光は直進性が強く、反射した際のまぶしさがより際立ちます。

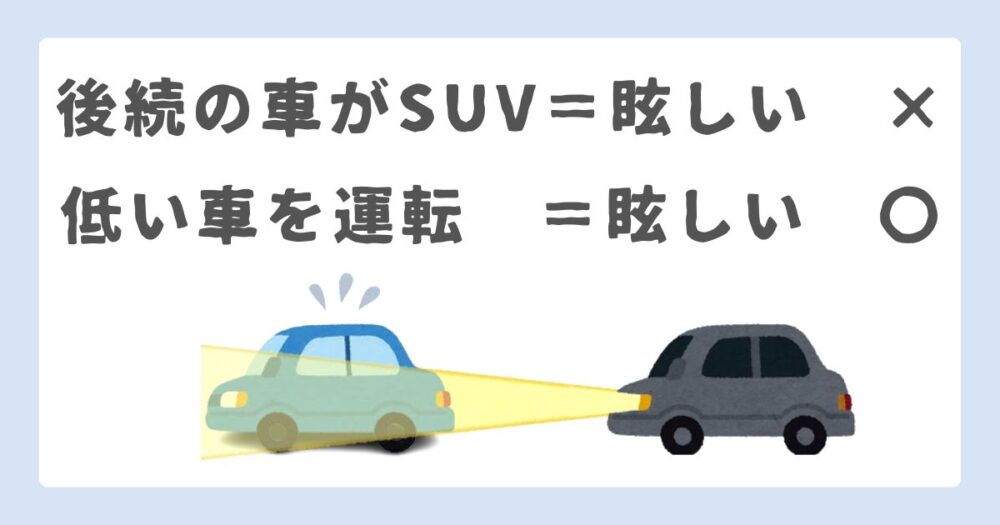

眩しさを左右する最大の原因は“座席の高さ”だった

一見すると「SUVなど、車種によってライトの高さが違うから」と思われがちですが、日本の保安基準では高さに一定の範囲が設けられており、大きな差はありません。

実は、眩しさを左右する最大のポイントは“ドライバーの座席位置の高さ”です。

スポーツカーや車高を落としたセダンのように目線が低い車は、後続車のライトが視線と同じ高さで反射しやすく、強い眩しさを感じやすくなります。

一方、SUVやトラックは座席位置が高く、光を受けにくい傾向があります。

眩しさを悪化させる“3つの条件”

サイドミラーの眩しさは、次の3つの条件が重なると強くなります。

- 構造:車の高さや運転席の位置、そしてミラーの形や取り付け位置。

→ 光が入りやすい角度になるかどうかが決まります。 - 装備:防眩(ぼうげん)ミラーや、汚れ・水をはじくコーティングの有無、使われているライトの種類。

→ 光の反射や拡がり方が変わります。 - 運転環境:後ろの車との距離、道路の上り下り、街灯の有無など。

→ 同じ車でも条件によって眩しさの感じ方が大きく変わります。

これらが組み合わさることで、同じ車でも眩しさの感じ方が大きく変わります。

サイドミラーの眩しさを減らす方法と選び方

サイドミラーの眩しさ対策には、大きく分けて

「物理的なグッズによる対策」

「運転姿勢やミラー調整による工夫」

の2種類があります。

それぞれに特徴があり、どの方法が適しているかはあなたの状況によって異なります。

主な対策の比較

| 対策方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| ブルーミラーに交換 | 高い防眩効果/視界クリア | 工賃・車種によって価格差あり |

| ブルーミラーフィルム | 安価でDIY可能/見た目も◎ | 視界が暗くなる可能性/耐久性に注意 |

| 親水フィルム/撥水剤 | 雨天時にも視界が保たれる | 眩しさ対策としては補助的 |

| ミラー角度調整 | 無料・即実行可能 | 調整しすぎると死角になる危険も |

| 自動防眩ミラー搭載車 | 高精度で自動調整してくれる | 高価格帯車種に限られる |

初心者は「貼るだけ」「調整だけ」から始めるのがおすすめ

もし初めて対策に取り組む場合は、以下の2点から始めるのがおすすめです。

- サイドミラーの角度を少しだけ下側・外側に振る

- 貼るタイプのブルーミラーフィルムを使う

本格的なカスタムは後からでも可能です。

まずは低コスト・低リスクで始めて、効果を体感しながら自分に合った対策を見つけていきましょう。

ブルーミラー/ブルーミラーフィルムの特徴と注意点

ブルーミラーは、表面の青いコーティングによって反射光を抑え、眩しさを軽減する構造です。

とくにLEDライトのような強い白色光に効果があり、夜間走行時の快適性が大きく向上します。

また、青い反射がスタイリッシュに見えるため、見た目を重視する方からも人気があります。

貼るタイプのブルーミラーフィルムは、既存のミラーに直接貼るだけの手軽さが魅力です。

価格は1,000円~2,000円程度と安く、DIYでも十分施工可能。効果としても、適度に反射光を抑えるだけでなく、撥水性や防汚性を備えた製品もあります。

ただし注意点もあり、視界が暗くなる、気泡が入りやすい、耐久性が低い、ヒーター機能に干渉する、といった報告もあるため、選ぶ際は透過率やサイズの確認が重要です。

撥水・親水フィルムやコーティング剤の活用法

夜間にサイドミラーが眩しく感じるのは、雨天時に水滴が付着して乱反射することも一因です。

ライトが水滴に反射してキラキラと拡散し、通常より強く光を感じてしまうことがあります。

こうしたケースでは、撥水または親水タイプのフィルムやコーティング剤を活用することで、視界がクリアになり、眩しさも抑えられます。

撥水タイプは水を玉状に弾いて流し落としやすく、親水タイプは水滴を膜状に広げて反射を抑える特性があります。

どちらも1,000円~2,000円程で入手可能で、スプレー・貼るフィルム・専用シートなど様々な形で市販されています。

ミラー角度と運転姿勢の工夫でできる改善策

サイドミラーは鏡と同じ性質を持っており、「入射角=反射角」という光の法則で反射します。

後続車のヘッドライトの光が、ミラーに当たって自分の目に届くのは、この反射角がちょうど目線に合っているからです。

そこで、ミラーの向きをほんの少し下方向や外側に動かすと、反射された光の方向が変わり、目から外れてくれます。

これは光の“跳ね返りコース”を変えるイメージで、ドライバーの目に届く光を避けられるため、眩しさを大きく減らすことができます。

また、運転中の姿勢によってもミラーの見え方が変わります。

背もたれを寝かせすぎたり、頭が引けていると光を受けやすくなります。

シートを立て、背筋を伸ばし、ハンドルと胸の距離を適切に保つことで、眩しさの感じ方が軽減されることがあります。

ただし、調整しすぎると死角が増える危険もあるため、昼夜・天候を問わず見え方をチェックしておくことが大切です。

実際のユーザー事例・DIY体験談

実際に「眩しさが軽減された」と評価するユーザーは多く、カーSNSやブログでは以下のような声が見られます。

- 「ブルーミラーフィルムで後続車のライトが気にならなくなった」

- 「純正交換のブルーレンズで視界が快適に」

- 「角度を少し変えるだけで効果を感じた」

一方で、貼り方の失敗、暗くなりすぎた、歪みが出たなどの「失敗談」もあります。

初めての対策では、レビューが多い製品や信頼できるブランドを選ぶのが無難です。

安全上の注意と法律面の知識

眩しさを軽減することは大切ですが、同時に視界の確保や安全性を損なわないことが前提です。

暗すぎるミラーや、歪みがある製品は事故の原因になりかねません。

また、一部の社外ミラーやフィルムは透過率が保安基準を満たしていない場合があり、車検に通らないこともあります。

「車検対応」と明記された製品を選び、装着後には必ず視認性を確認しましょう。

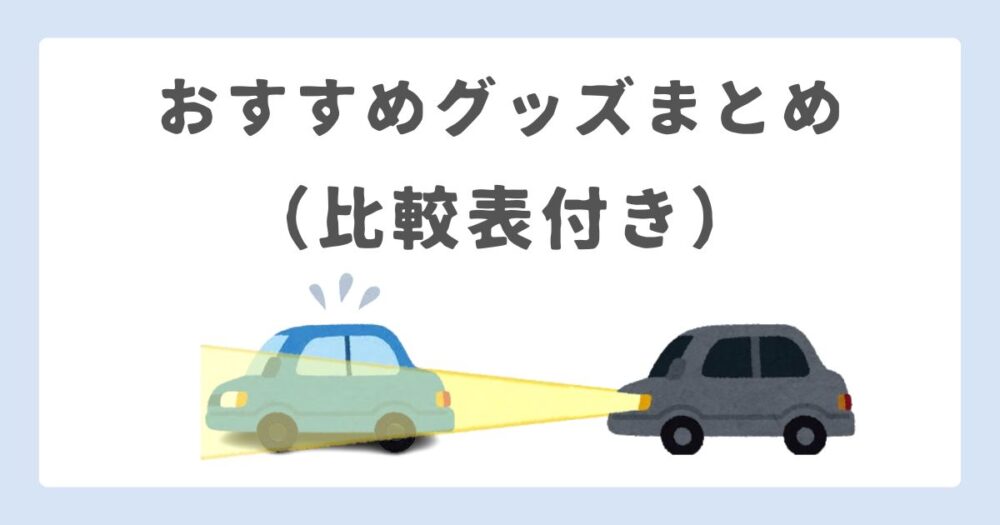

おすすめグッズまとめ(比較表付き)

| 製品タイプ | 商品名(例) | 価格帯 | 主な特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| ブルーミラー(交換型) | REIZ ブルーワイドミラー(車種別) | 約6,000〜18,000円 | 反射光を低減し眩しさ軽減/ワイド化で視界拡大の製品も | 夜間に暗く感じる例あり/車種適合の確認必須/工賃別途。実売は1.3〜1.5万円帯も目立つ |

| ブルーミラーフィルム | 汎用ブルーミラーフィルム | 約1,000〜2,000円 | 低コストでDIY可/見た目のドレスアップ | 透過率・貼りムラで夜間視界低下のリスク/耐久に差 |

| 撥水コーティング剤 | SOFT99 ガラコミラーコートZERO | 約700〜1,100円 | 雨滴をはじき、ミラー面の視界確保に有効 | 効果は徐々に低下するため再施工が前提 |

| 親水フィルム | 親水防霧フィルム(2枚セット等) | 約1,100〜1,500円 | 水膜化で乱反射を抑え、雨天の眩しさを軽減 | 形状・サイズ合わせと気泡対策が必要 |

| 自動防眩ミラー(純正) | 各社純正ECミラー | 数万円(車種装備) | 周囲の明るさに応じて反射率を自動調整(EC方式)/“手間なし”で高い防眩効果 | 主に上位グレードやOP設定 後付けは車種依存 価格は車種・販路で差 |

まとめ:自分の状況に合った対策を選ぶために

夜間にサイドミラーが眩しく感じる原因は、後続車のライトやミラーの反射、雨天時の視界不良などさまざまです。

しかし、正しい対策を講じれば、運転中の不快感や危険を大きく減らすことができます。

グッズによる物理的な対策と、ミラー角度や姿勢の工夫をうまく組み合わせ、自分に合った方法を見つけることが大切です。

まずは簡単に始められる対策から試して、快適な夜間ドライブを目指してみてください。