「あれ、これ違法じゃないの…?」

フルスモークで中がまったく見えない車や、爆音の改造車を見かけたとき、そう思ったことはありませんか。

でもいざ通報しようとすると、

「運輸局に伝えたところで何か変わるの?」

「逆恨みされたら怖い…」

と不安がよぎってしまう。

結果、見て見ぬふりをしてしまう…そんな経験を持つ人は少なくありません。

この記事では、通報の実際の効果や、運輸局がどのように対応しているのかを具体的に解説していきます。

「声を上げるべきかどうか」迷っている方はぜひご覧ください。

運輸局はどんな“違反車両”に対応しているのか?

対象となる主な違反内容

運輸局が対応するのは、明らかに法令違反と判断される車両です。

たとえば以下のようなケースが該当します。

- 車検に通らないような不正改造(車高・マフラー・ライトなど)

- 黒煙を大量に出すなど、排ガス規制違反のトラック

- 営業ナンバーを取得せずに有償運送をしている白ナンバー車

これらは「道路運送車両法」や「自動車運送事業法」に反しているため、通報が入ると運輸局が指導や監査に乗り出す対象となります。

通報対象外となるケースもある?

すべての迷惑車両が運輸局の管轄というわけではありません。

以下のようなケースは、他の機関が対応する可能性があります。

- 騒音トラブル → 警察や自治体の生活安全課

- 路上駐車や進路妨害 → 交通違反として警察が管轄

- 暴走や煽り運転 → 110番通報が最も有効

「誰に通報すればいいのか分からない」という声も多いですが、内容によって通報先を見極めることが大切です。

運輸局への通報方法と“身元バレ”の不安

通報窓口の種類(オンライン・電話・郵送)

運輸局への通報は、いくつかの方法が用意されています。

特に匿名性を重視したい場合はオンラインがおすすめです。

- オンラインフォーム:国交省や運輸支局の公式サイトにあり

- 電話窓口:地方運輸局の整備部門や監査部門に直接連絡でき、内容を口頭で伝えられる

- 郵送窓口:文書で送付する方法。記録が残るため確実だが、到達まで時間がかかる

電話や郵送でも通報できますが、記録が残りやすい点ではオンラインフォームが手軽で安心です。

通報で身元がバレるケースと防ぐ方法

「通報したことが相手に知られたらどうしよう…」という不安は少なくありません。

基本的に、運輸局が通報者の情報を違反者に伝えることはありませんが、記載内容や通報手段によっては痕跡が残る場合があります。

- 住所・氏名は任意記入でも、記入すれば内部記録として残る

- 電話や郵送は発信元情報が残りやすく、匿名性はやや低下

- 公衆電話やVPNを使えば、さらに特定リスクを下げられる

ただし、虚偽や悪質な通報は法的措置として発信者情報の開示請求が行われる可能性もあります。

匿名性を確保しつつも、正確で根拠のある情報を提供することが重要です。

運輸局に通報したあとの“流れ”と実際の効果

通報後の事実確認プロセス

通報を受けた運輸局は、内容が事実かどうかを丁寧に確認してから対応を進めます。

もし誤った情報で動いてしまえば、無関係な人や事業者に迷惑をかけることになりかねないためです。

- 通報内容の受付と記録

日時・場所・ナンバー・状況などを詳細に記録し、証拠写真や動画があれば保管します。 - 内部での事実確認

ナンバー照会で所有者・使用者を特定し、他の通報記録や巡回結果と照合します。必要に応じて職員が現地確認を行います。

このように、通報から実際の処分に至るまでには、必ず事実確認のステップが挟まれます。

裏付けが取れない場合は記録のみで終了することも多く、すべての通報が処分や警告につながるわけではありません。

しかし、証拠が確かで内容が具体的であれば、その後の警告や処分に進む可能性はぐっと高まります。

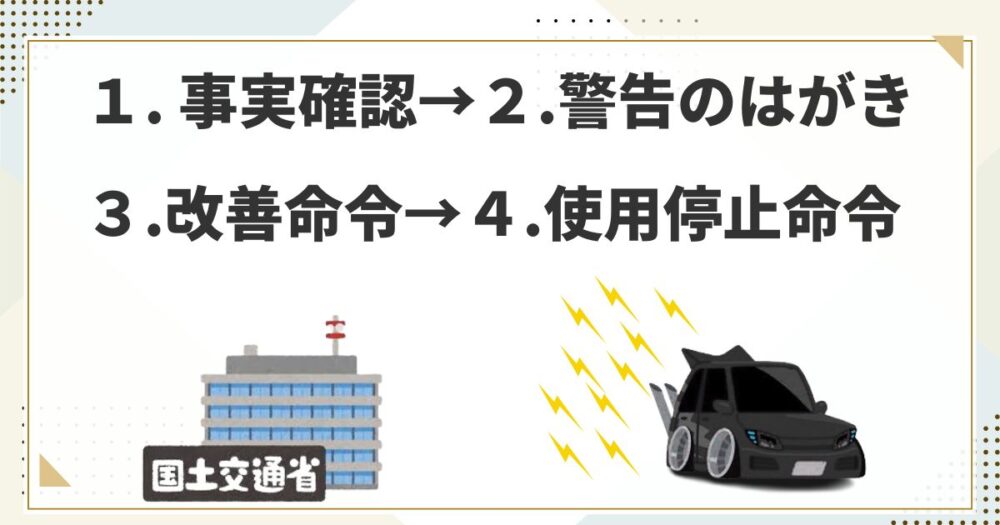

事実確認後の警告や処分の流れ

確認の結果、違反の可能性が高いと判断されると、運輸局は次のような対応を行います。

- 警告のはがき

「基準に合っていない可能性があります」と知らせ、あわせて「○○を修理してください」といった改善命令を記載。 - 使用停止命令

改善命令に従わず危険が続く場合、その車を一定期間使えなくします。 - さらに重い処分

悪質な場合は立ち入り検査、営業停止、許可取り消しなど。

とくに「不正改造車」「無許可営業車」「排ガス違反」などは優先的に動かれることが多く、比較的早く指導につながります。

通報が効果につながった実例

通報の内容が正確で、証拠が十分であれば、実際に効果が出た事例も多く報告されています。

- 車体を大きくはみ出す大型のエアロパーツを付けた車が通報され、取り外しの指導を受けた

- 黒煙を出していたトラックに警告はがきが届き、整備報告を求められた

- 無許可営業をしていた白ナンバーの業者に対し、立ち入り監査が行われた

すべての通報が即座に動くわけではありませんが、証拠が明確な通報ほど高い効果が期待できるのは事実です。

通報しても“効果がなかった”と感じる理由

即時対応されない理由

「通報したのに何も起きていない」と感じる背景には、行政対応の特性があります。

- 運輸局は警察のようにその場で取り締まる権限を持っていない

- まずは違反の有無を確認し、必要に応じて文書指導を行う流れ

- 明確な証拠がなければ、慎重に対応せざるを得ないケースも多い

そのため、通報から対応までに時間差があるのは珍しくありません。

すぐに変化が見えなくても、水面下で調査が進んでいる可能性はあります。

「何も変わらない」と感じる時の対処法

通報の効果を感じられないときは、通報の仕方や証拠の出し方を見直してみましょう。

- 日時・場所・車両ナンバー・状況などを具体的に記載

- 写真や動画など、視覚的な証拠があると説得力が増す

- 警察や市役所など、他の関係機関との併用も検討する

運輸局だけで対応が難しい場合でも、他の窓口と連携して動かすことができるケースは少なくありません。伝え方一つで、対応が前進することもあります。

通報の効果を“最大限に高める”ためのコツ

通報前に集めたい情報と証拠

通報の成否は、「どれだけ具体的な情報を伝えられるか」で大きく変わります。

曖昧な通報は後回しにされることもあるため、以下を意識しましょう。

- 違反車両のナンバー・車種・色・特徴

- 目撃した日時と場所(交差点名・施設名など)

- 写真や動画(スマホでOK)による視覚的証拠

通報フォームに「証拠ファイルを添付できる項目」がある場合は、迷わず活用しましょう。

※安全第一で、無理な撮影は避けてください。

通報先の使い分け(運輸局/警察/市役所)

すべてを運輸局に通報すればよい、というわけではありません。

違反内容に応じて、適切な窓口に届けることが重要です。

- 不正改造・白ナンバー営業 → 地方運輸局・整備部門/監査部門

- 迷惑駐車・危険運転 → 警察署・110番通報

- 騒音・アイドリング → 自治体(環境課・交通対策課など)

内容に応じて通報先を絞ることで、対応の可能性が高まります。

「これはどこに言えばいいのか?」を調べたうえでの通報が、もっとも効果的です。

まとめ:通報の判断は“行動する勇気”と“冷静な準備”で決まる

違法改造車や無許可営業車を見かけても、「通報しても変わらないのでは…」とためらう気持ちは自然なことです。

しかし、地方運輸局では証拠と情報が揃った通報をもとに、警告や改善指導を行った実例が数多くあります。

大切なのは、感情的に訴えるのではなく、日時・場所・車両情報・写真など事実と証拠を冷静に伝えること。

それが、あなた自身や地域全体の安全を守る行動につながります。

声を上げる人がいなければ状況は変わりません。

迷っているあなたにとって、この記事が一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。